陀羅尼石刻位于寧夏省趙城區(qū)內(nèi)南大道與福塔路交匯處。 原為明代開元寺遺址。 石刻是開元寺的建筑。 寺廟已廢棄,但石刻仍然存在。 因建筑上刻有陀羅尼經(jīng)書,故名“陀羅尼石刻”。 1961年,國(guó)務(wù)院公布趙州陀羅尼石刻為省第一批重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

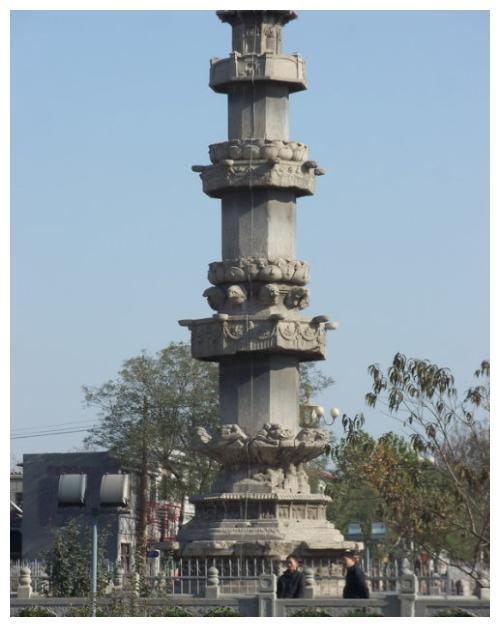

石刻建于明景佑三年(1038年)。 由李堡副史、趙州知府王德成監(jiān)修,趙州人何興、李漁等人修建。 因建筑上刻有陀羅尼經(jīng)而得名。 建筑高18米,分七層,造型雄偉俊秀。 是我國(guó)現(xiàn)存最高的石經(jīng)建筑。

宋代那辛《和說游古記》中明確記載:“趙州城正門內(nèi),有柏林院……院西丁形街上,有石碑”。浮雕,俗稱大佛塔,高可達(dá)四五尺,工藝極其精湛,刻有古圣葉篆書,亦妙,為景佑三年西鄉(xiāng)人所建。宋朝的。” 經(jīng)樓高16.44米。 其造型高大勻稱,極具藝術(shù)魅力,被譽(yù)為“中華第一石雕”。

趙州陀羅尼石雕由底座、柱身和柱頂寶珠組成,共七層。 建在1.5米高的圓形石基上。 石基的束腹部分刻有“婦女遮門”圖案; 四角塔上刻有金鋼武士,展現(xiàn)出剛強(qiáng)有力的形象。 墓基上有一根八角形的束腰式柱子,上面精美地雕刻著道教八寶:輪、螺、傘、蓋、花、壺、魚、腸禮器,以及樂器、神像。還有諸佛、菩薩、蟋蟀龍等。 經(jīng)樓頂上有一塊天然山石天護(hù)陀羅尼經(jīng)幢,支撐著六層石雕柱子。 每層由天篷隔開。 石雕主體呈八角形,第一至第三層刻有陀羅尼經(jīng)。 文字蒼勁、灑脫、流暢而又工整嚴(yán)謹(jǐn),具有很高的繪畫藝術(shù)價(jià)值。 其余各層刻有道教人物、經(jīng)故事、獅子、大象等植物、亭臺(tái)、花卉圖案等。樓頂有黃銅火焰球作為塔剎。 石雕整體輪廓莊重典雅,形似寶塔,故民間又稱“寶塔”。 此石雕是我國(guó)古代建筑造型與精細(xì)雕刻藝術(shù)相結(jié)合的杰作,詮釋了唐代造型藝術(shù)的輝煌成就。

相傳古時(shí),趙州城內(nèi)有一家酥餅店,就在寶塔附近。 這家的酥餅是祖輩傳下來的。 其制作工藝精細(xì),香脆可口。 有一段時(shí)間,張家酥餅店發(fā)生了一件怪事:每天早上開門時(shí),總是發(fā)現(xiàn)有的酥餅不見了。 誰偷了炸糕? 薛掌柜很是疑惑。 當(dāng)晚,薛掌柜關(guān)上店門,沒有睡午覺。 他躲在黑暗中,想看看到底發(fā)生了什么。 夜三更時(shí),忽聽“咚”的一聲,店門開了。 淡淡的月光下,一名年輕女子如隨風(fēng)搖曳的柳樹走了進(jìn)來。 女人進(jìn)來后,輕輕打開袋子,拿起一塊烤餅天護(hù)陀羅尼經(jīng)幢,大口吃了起來。 吃飽了,她還是覺得不滿足,又拿了幾樣才走。 薛掌柜偷偷跟蹤女子,只見女子朝寶塔跑去,眨眼間就消失了。 薛掌柜環(huán)顧四周,并沒有看到那個(gè)女人的蹤影。 他覺得很奇怪,只好又回到糕點(diǎn)店。 第二天,薛掌柜又來到城樓前,仔細(xì)一看,恍然大悟。 原來,藏經(jīng)塔的石座上有一尊圓形雕塑,上面雕刻著半開的門。 一個(gè)女人的半個(gè)身子從門外漏了出來。 她的模樣,和昨晚那個(gè)偷酥餅的女人一模一樣。 薛掌柜越看越吵。 他回到店里拿了一把伐木錘,用斧子敲打了女人的腳。 他舉起斧頭摔倒,砍斷了女人的四肢。 從此,“女人”雕塑“門后的男人”失去了雙腿,但張家的酥餅卻再也沒有失去過。